乾燥にご注意ください!

このコラムを書いているのは3月下旬。

最近は暖かい日が続き、ようやく春を感じている所ですが、今回の冬 ( 2024年から2025年にかけて ) は雨が少なく、とても乾燥していたなという実感があります。乾燥による楽器のトラブルも複数件ご対応させていただきました。

これからますます暖かくなり、梅雨からは多湿の季節となっていくため、注意喚起として記事を書くにはタイミングが違うとは思ったのですが、

「今回の冬はとても乾燥していた」「近年は乾燥によるトラブルが多い」

というこの感覚に根拠はあるのか、忘れないうちに文字にしておこうと思ったのです。

具体的に何がどう危険なのかについてと対策は最初に記載しますので、そこだけでもどうかお読みいただき、次の乾燥シーズンに備えていただければ幸いです。

乾燥は楽器の大敵

まず楽器と湿度の関係性についておさらいします。

年間を通して気を付ける事については「バイオリン ビオラ チェロ 基本の取り扱いガイド 保管編」で触れておりますので合わせてお読みください。

楽器にとって最適な湿度は45%前後です。35%以下の日が数日続くような時は危険です。

特に、

Warning!

- 急激な湿度の低下

- 乾燥した環境に長期間晒されること

は楽器にとって大きな負担となります。

弦楽器は木で作られているため、湿度に影響されやすい楽器です。

空気中の湿気を吸ったり吐いたりして、僅かながら常に膨張と収縮を繰り返しています。冬場は乾燥した状態が続くので、木が収縮することによるトラブルが多く発生します。

乾燥によって、主に以下のようなトラブルが発生します。

- ペグが緩み調弦が狂う

- ペグが緩み弦が緩んだ際、駒や魂柱が動く、倒れる

- 板が割れる

一番怖いのはこの、板が割れるトラブルです。

表板や裏板が割れた場合、一度板を取り外して割れを接着、またそれ以上広がらない様に内側からあて木を施す大きな修理が必要となります。

※量産品の分数楽器や、割れの状況によってはオープンをしない対応をご提案することもあります。

乾燥対策

とにかくきちんと湿度管理すること

これに尽きます。

ご自宅で楽器を練習する、保管するお部屋はぜひ加湿器を置きましょう。

普段生活するリビングや居室等に加湿器を置けば、人間もお肌やのどの乾燥対策、感染症予防となり一石二鳥ですね。

エアコンの風が直接当たる位置、また床暖房の上には置かない様に気を付けてください。

窓、部屋の出入り口付近も、外気の影響を受けやすいので避けた方が安心です。

オーケストラの練習場所、本番の演奏会場、一時的に楽器を預ける場所など、湿度管理が十分ではない場所へ持ち出すこともありますので、ケースの中で加湿することを強くお勧めします。

Oasis (楽器用加湿器)

オアシスはボトル状の加湿器。水道水を入れると中の粉がゲル状になり、布面から適宜湿度を発散してくれます。2~3日で水の補充が必要です。冬の始まりから春先まで使い続けることが理想です。

湿度を管理するアイテムは様々発売されていますが、「調湿」のアイテムは「その場に無い湿度は補えない」性能であることがほとんどに見受けられ、「加湿」の機能としては不十分に感じられます。

乾燥への対策グッズは「加湿」してくれるものをお探しください。

気を付ける程度は個体によって異なる

一括りに”弦楽器”と言っても、量産品、マイスターメイド(手作り)、新作、オールド等、実に様々です。ほとんど機械で作っている様な低価格の量産品は板が厚い為、よくも悪くも頑丈です。

一方、手作りの楽器はしっかり鳴る様にきちんと削り込まれているため、機械づくりの楽器よりも乾燥に注意が必要です。価値のあるオールドを使用している演奏者に至っては、移動先(ホール等)ですぐにはケースを開けず、その場の空気に馴染ませてから取り出しているという記事を見掛けました。細心の注意を払っている事が分かります。

サイズアップ、ランクアップで、量産品の楽器から手作りの楽器へ持ち替えた際、量産品を使っていた感覚で保管を続けるとトラブルが起きやすい様に感じます。楽器の個性を理解し、適切な管理を行ってください。

冬は具体的にどれくらい乾燥しているのか

さてここからは、「冬場の乾燥」といっても実際どれくらい乾燥しているの?今シーズンはどれくらい乾燥していたの?という疑問について調べていきます。

年間を通した湿度の変化

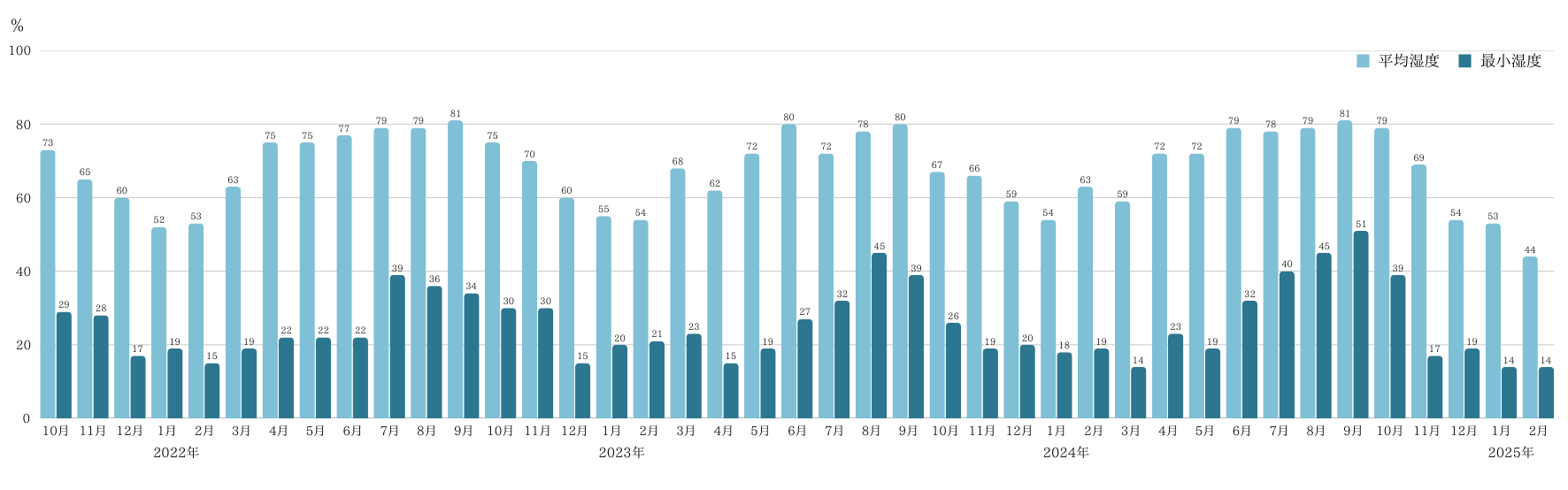

気象庁のウェブサイトより、月毎の平均湿度、最小湿度を数年分グラフにしてみました。採用した観測地は「東京(北の丸公園(千代田区))」です。

2021年10月~2025年2月の平均湿度/最小湿度の推移

気象庁ホームページ「過去の気象データ検索」より

個人的には夏の湿度の高さに目が行き辟易してしまうのですが、見事に真夏が山、真冬が谷になっていることが分かります。細かく言えば気温も関わってきますが、この湿度の高低差は人間にとってはもちろん、楽器にとっても負担であろうと思います。

11月~2月にかけて、平均湿度は大体50%台になることが多い様です。

これだけ見ると「あれ…意外と湿度高いのでは?」と思うかもしれません。私も思いました。

ですがこれは月平均ですので、かなりなだらかに見ての数字であることは留意する点です。

冬になるとよく聞く”乾燥注意報”。気象庁によると、

乾燥注意報は、空気の乾燥により災害が発生するおそれがあると予想したときに発表します。具体的には、大気の乾燥により火災・延焼等が発生する危険が大きい気象条件を予想した場合に発表します。

気象庁ホームページ「気象警報・注意報の種類」より

そして東京都では、「最小湿度25%で実行湿度50%」が乾燥注意報が発表される基準です。

最小湿度が25%ということは、楽器にとって危険な数値であり、乾燥注意報が発表されている時=楽器にとって危険な状態であると頭に入れておいた方が良いかと思います。

※実行湿度…木材の乾燥(かんそう)具合を表すものとされ、当日の平均(相対)湿度と、前日の平均湿度を用いて計算されています。木材が含む湿度が低いと燃えやすいために火災の目安とされる数値ですので、ここではこれ以上は触れません。

今回の冬はいつもより乾燥していたのか

先のグラフの右端が2025年2月。平均湿度が44%、最小湿度が14%と、1ヵ月を通して湿度が非常に低かったことが分かります。このデータを作成する際に2014年からの約10年分を見ているのですが、平均湿度が45%を下回る月は他にありませんでした。

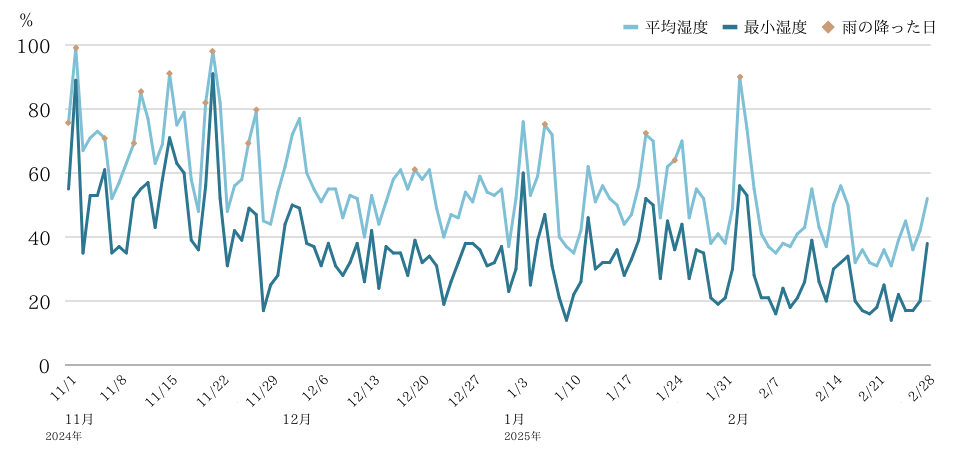

折角なので今シーズンを通した日毎の湿度変化も見てみましょう。

2024年11月1日~2025年2月28日の平均湿度/最小湿度

気象庁ホームページ「過去の気象データ検索」より

ベージュのひし形マークは雨の降った日(降水量が測定されている日)になります。雨が非常に少なく、雨が降らない期間に平均湿度が下がっていく様子が見て取れます。

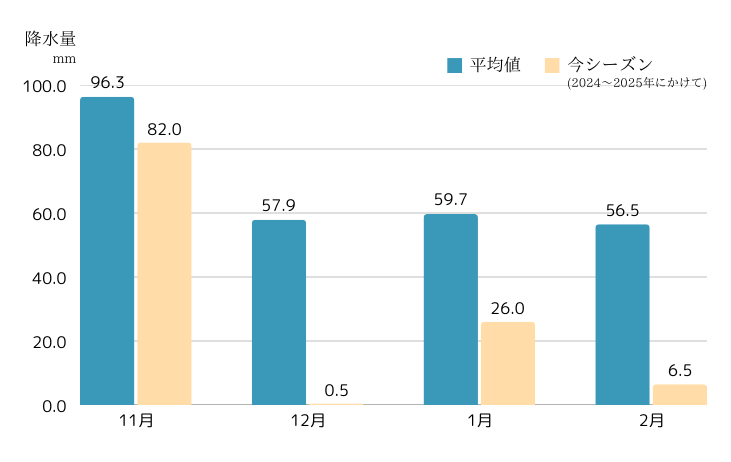

そしてこちらが、今シーズンの降水量と毎年の平均の比較になります。

降水量の平均値と今シーズンの比較

※平均値は1991年~2020年の30年間の平均から算出されているものです。

気象庁ホームページ「過去の気象データ検索」より

言葉の説明もいらないほど一目瞭然ですが、今シーズンは平均値に対して異様に雨が少ないことが分かります。

この様に、「雨が少なかった」事実と、「今回の冬はいつもよりとても乾燥していた」と答えがでました。

近年は昔よりも乾燥しているのか

「今回の冬はとても乾燥していた」については答えが出ましたが、「近年は乾燥によるトラブルが多い」実感から、「昔よりも乾燥しているのか」についても言及していきたいと思います。

長い目で見ると東京は乾燥化が進んでいる

東京の湿度の移り変わりについて、非常に面白い記事を見つけました。

「「東京砂漠」は東京オリンピックの頃から始まった 東京の相対湿度の記録」

この記事で私が知りたかったほとんどのことに答えてくれているのですが、まずは「長い目で見て東京の乾燥化が進んでいる」部分について引用します。

東京の相対湿度は、19世紀後半には年平均で70%台後半でしたが、次第に減少し、東京オリンピックの頃から60%台前半となっています。近年では60%を切ることも珍しくありません。

※相対湿度…空気が持てる最大水蒸気量に対する現在の水蒸気量の割合をパーセントで表したもの。このコラムで「湿度」と表記しているもの、また一般的に耳にする湿度はこの相対湿度のことです。

年平均でも湿度が減少してきていることに非常に驚きました。

そしてなぜ乾燥が進んでいるかについても答えが書かれています。

都市に多くの人が集まると、都市域では、周囲の地域と多くの点で気候が異なってきます。これを都市型気候といいます。都市化が進むと、植物が減るなどで乾燥してきます。

生活する人が増えれば道路や建物が多くなり、土や植物が減れば、水分を保つスペースがなくなるのは容易に想像ができますね。

近年の屋内事情

さてそろそろお気づきの方もいらっしゃるかと思いますが、ここまでの内容は、あくまで屋外の湿度の話になります。「楽器を演奏する」「保管する」のはよっぽど特殊な状況を除き、屋内で行われることですので、屋内にも目を向けてみましょう。

2003年に義務化された「24時間換気システム」

「24時間換気システム」とは、家の中の空気を自動的に循環させ、屋内の空気の入替を行うための設備。2003年の建築基準法改正により、全ての住宅に設置が義務付けられています。義務付けられた経緯等はこのコラムでは省きますが、居住空間の空気の容量の半分以上を、1時間で入れ替えることが基準とされています。

そしてこのシステムは「乾燥しやすい」そうなのです。

常に外気を取り入れて空気を循環させているのですから、通気性が良く、特に冬場に屋内が乾燥しやすくなるのは想像に難くありません。

この制度が義務付けられてからすでに20年以上経過しているので、このコラムをお読みの方の中にも、お住まいの住宅が該当する方が多いのではないでしょうか。

コロナ渦を経て

2019年12月を皮切りに世界的なパンデミックとなった新型コロナウイルス感染症。近頃ではニュースでもこの単語をあまり聞かなくなりましたが、もちろん根絶したわけでもなく、依然として「手洗い」「咳エチケット」そして「換気」が推奨されています。

そう。様々な場所、施設で換気が意識され、恒常的に実施されていることになります。

ホールや音楽演奏に特化した施設では、湿度管理も込みで考えられていることと思いますが、練習に使う市区町村の会議施設など、場所によっては湿度が意識されていない場所もあるのではないでしょうか。

ホール練習の日、舞台裏でケースを開けたら、ペグが全部緩み魂柱が倒れていた…なんて話も聞きました。こわいですね。

※もちろん、移動中の乾燥、振動が原因の可能性も考えられます。

換気をする → 外気が入る → 乾燥しやすいという流れは、先に述べた「24時間換気システム」と同じですね。

①長期的に見た湿度の減少、②住宅の通気性の向上、③換気の恒常化

この3つから、「近年は昔よりも乾燥している」と答えが出ました。

今回の冬が乾燥していた事実、そして様々な要因から、近年の冬は以前に増して乾燥していることが分かりました。

「今までと同じ取り扱いをしていれば大丈夫」という考えは、通用しない場面が多いかもしれません。

今後も色々な外的要因によって、様々な変化があると思います。認識をアップデートしながら乾燥に気を付け、楽器を楽しんで行っていただければ幸いです。